生酛造りとは?──伝統製法を支える“水”の核心条件

生酛造りとは

生酛(きもと)造りは、日本酒の酒母をつくる伝統的な製法の一つです。江戸時代に確立され、添加物を使わず、麹・蒸米・水に自然由来の微生物が作用することで酒母を育てる方法です。

通常の「速醸酛」では乳酸を人工的に添加して雑菌の繁殖を抑制しますが、生酛では自然の微生物遷移を利用し、環境の変化に応じた乳酸菌の優勢化を待ちます。このプロセスにおいて鍵となるのが、硝酸還元菌の存在です。

水の唯一かつ決定的な条件:硝酸態窒素

生酛造りにおいて、仕込み水の最重要要件は硝酸態窒素(硝酸イオン、NO₃⁻)が適度に含まれていることです。

生酛では、初期段階で水中の硝酸イオンを利用する硝酸還元菌が活動し、亜硝酸イオン(NO₂⁻)を生成します。この亜硝酸が殺菌作用を持つことで、雑菌(野生酵母等)の増殖を防ぎ、後に乳酸菌が安定的に増殖する環境が整えられます。これは、人工的な乳酸添加を行わない生酛造りの根幹です。

なぜ水道水では生酛が難しいのか

日本の水道水は、生酛造りにとっていくつかの点で不利です。主に次の2点が挙げられます。

- 硝酸イオン濃度が極めて低い:

水道水の水質基準では「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」が10mg/L以下と設定されていますが、ここ糸島の水道水はほとんど1mg/Lを切っており、

生酛に必要な量である5mg/L程度を満たしません。通常、「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」の汚染源は、生活排水や農業用肥料等であり、

低い方が綺麗な水と言えるのですが、低すぎると生酛に必要な亜硝酸を生成することが難しいのです。 - 塩素による殺菌処理:

水道水には塩素が含まれており、これにより自然界に存在する硝酸還元菌が死滅してしまいます。

そのため、水道水のみを使用した生酛造りは原理的に難しく、実現するには特別な対応が必要です。

Cultivaの取り組み──糸島の地下水から生酛用の水を選抜

醸造所から近いところにある地下水の汲み場。近隣に理想的な水があるというのも糸島という土地の魅力である。

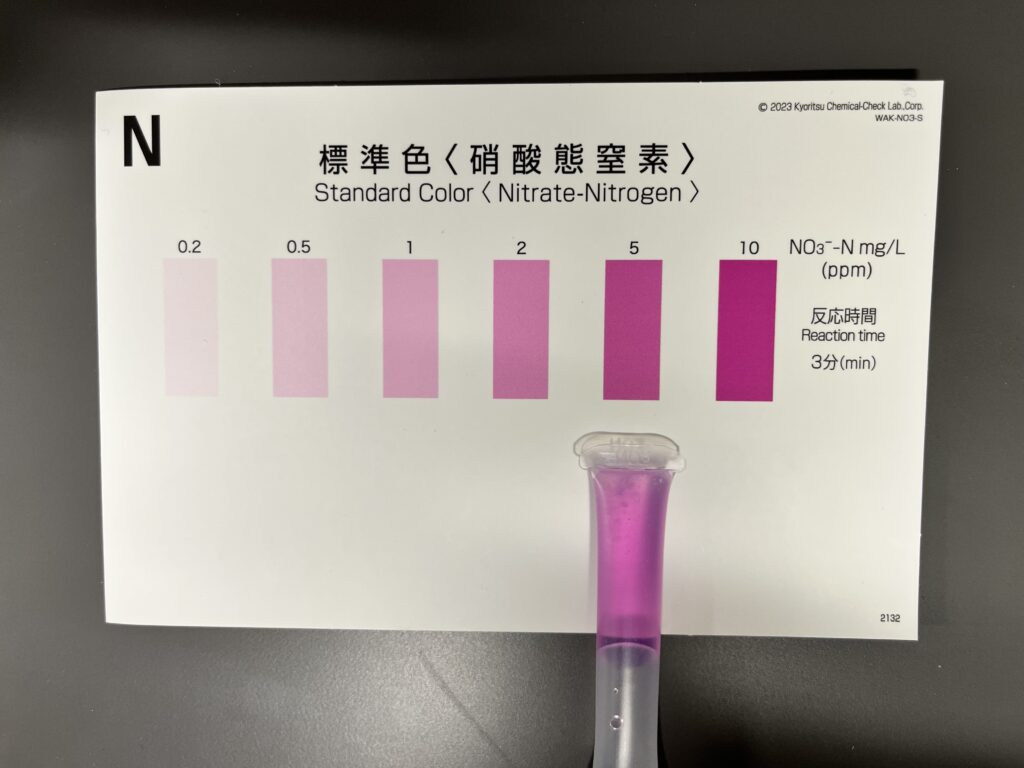

パックテストによる簡易的な硝酸態窒素の測定。汲んできた地下水の硝酸態窒素濃度は理想的な5ppm程度だった。

Cultivaでは、生酛造りに適した水を確保するため、糸島市内に点在する地下水の中から硝酸イオン濃度が高い水を選抜し、

そこから生酛用の仕込み水を汲み上げています。

糸島は水質が非常に良好な地域であり、本来であれば、蔵の敷地内に掘った井戸から理想的な仕込み水を得るのが望ましいところです。

しかし、当社はスタートアップとしてまだ設備面に制約があるため、現在は外部の井戸水を活用しつつ、将来的には自前の井戸を整備することを

目標としています。

地域資源を活かし、地元のテロワールを酒に反映させるという観点からも、仕込み水の選定は技術的要件であると同時に、

文化的・地理的な価値の表現でもあります。

まとめ

生酛造りは、日本酒の製法の中でも特に高度な微生物制御が求められる技術です。その成立の鍵を握るのが水中の硝酸イオンと硝酸還元菌の存在です。

現代の水道水ではこの条件を満たすことが困難であるため、あえて水源を選び、環境に配慮した設計が必要です。これは、単なる製造上の要件を超え、酒の個性を形成する上で欠かせない要素です。

Cultivaでは、糸島の自然環境と対話しながら、科学的な視点で水源を選定し、伝統製法と地域性を融合させた濁酒造りに取り組んでいます。