どぶろくの可能性を広げる湿潤製麹のアプローチ

はじめに:どぶろくに最適な麹づくりとは?

糸島の自然と文化を体現するどぶろくを生み出すためには、麹づくりが重要な工程となります。

特に、米の個性──いわゆる“テロワール”──を酒に反映させるためには、米に含まれるタンパク質をいかに効率的に分解できるかが鍵を握ります。

これまで一般的な製麹工程では、麹蓋や箱麹を用い、製麹の後半に品温を上げながら乾燥させることで、糖化酵素であるグルコアミラーゼの発現を促すスタイルが取られてきました。

しかしこの方法では、タンパク質分解酵素の生成が不十分になり、米の旨味を十分に引き出しにくいという課題も指摘されています。

こうした背景のもと、Cultiva糸島醸造所では、どぶろくの麹づくりに最適な製麹条件の再設計を行いました。

その参考としたのが、「無通風箱培養法(NAB法)」を用いた試験製麹に関する研究論文です。

NAB法とは?──製麹試験を支える高再現性の技術

本論文で紹介されたNAB法は、麹づくりそのものに使われる方法ではなく、「製麹条件の再現性と制御性を高めるための試験手法」です。

特に従来の堆積式培養では難しかった「品温と水分の精密な制御」を実現しており、菌体量や酵素活性の測定において信頼性の高いデータを提供しています。

本研究では、湿潤状態を保持したまま製麹を行う条件(NAB法条件⑦に相当)で、以下のような結果が示されました:

- 酸性カルボキシペプチダーゼ活性:(基準) 2119U/g麹 (条件⑦)3799U/g麹

- 酸性プロテアーゼ活性:(基準) 1512U/g麹 (条件⑦)1957U/g麹

- 出麹水分含量:(基準) 30.38% (条件⑦)32.35%

これらの結果から、

「米由来のタンパク質を分解し、米の味を酒に乗せるためには、製麹後半も湿潤状態を維持する方が望ましい」

という明確な指針が得られました。

糸島醸造所の設備と親和性──湿潤製麹への適応

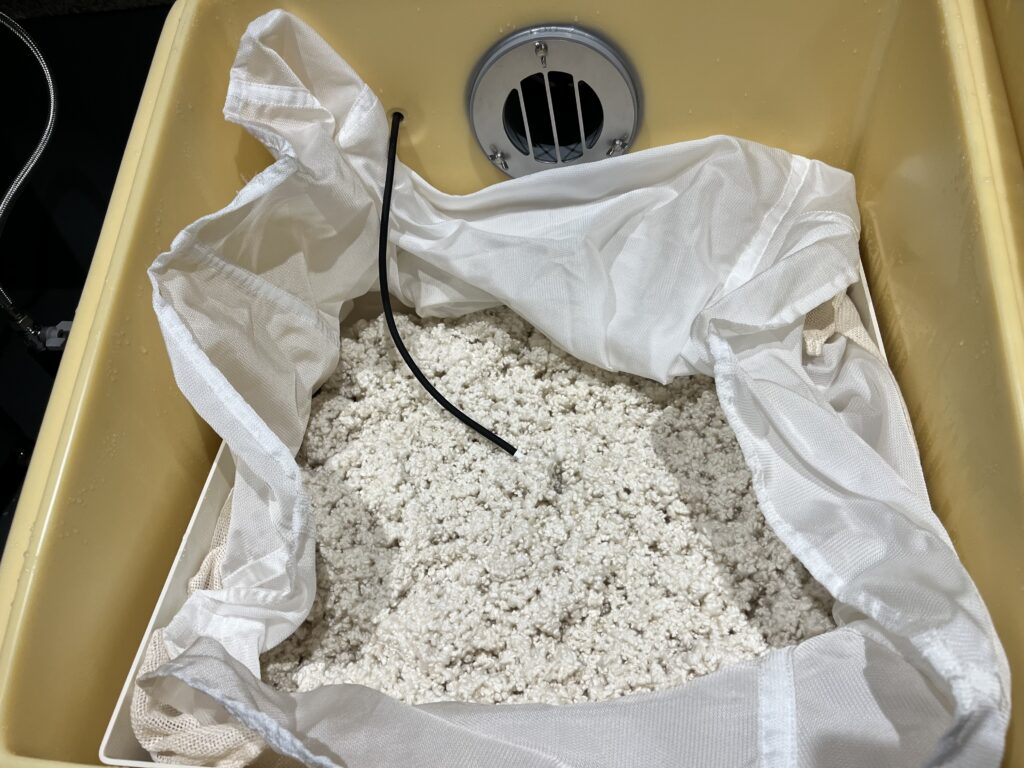

小型製麹機の様子。一般的な製麹時間が48時間なのに対し、撮影時は製麹30時間だったが、すでに麹が十分に生育していた。

Cultiva 糸島醸造所では、密閉型の小型製麹機を導入しています。

この製麹機により、湿潤状態を保ちつつ、意図した温度プロファイルに沿った製麹が可能となりました。

設定予定のプロファイルは次の通りです:

- 製麹前期(0~24時間):30℃・湿度95%以上

- 製麹後期(24~48時間):ゆるやかに40℃へ上昇、湿度保持

この温湿度設計は、論文で優れた酵素バランスと高菌体量が得られた条件⑦に相当し、実際の製造環境にもそのまま適用可能である点が最大の利点です。

麹の役割再定義──米のテロワールを活かすには

糸島産をはじめとした地域の米がもつテロワールをどぶろくに反映させるためには、単に「糖化」するだけでなく、「タンパク質分解による旨味生成」まで踏み込んだ麹設計が不可欠です。

その意味で、乾燥型の製麹(従来型)では糖化に偏重し、湿潤型の製麹(NAB法の条件⑥⑦相当)では味の厚みと丸みが加わるという対比は、重要な技術選択の指針となります。

まとめ:麹が後押しする、どぶろくの進化

福岡・糸島からどぶろくを再定義する──この挑戦の第一歩は、米の味を余すところなく引き出す麹づくりにあります。

「無通風箱培養法」によって得られた科学的知見を手がかりに、Cultiva 糸島醸造所では湿潤製麹によるどぶろく製造に挑戦します。

地域の米と自然をそのまま酒に映し出すテロワール表現を、精密な温湿度制御で再現していきます。

これから始まる製造では、米の旨みを最大限に生かすことを第一に、消費者に「また飲みたい」と思わせるどぶろくを提供していくことを目指しています。

引用元

伊藤一成・谷野有佳・五味勝也・狩山昌弘・三宅剛史(2021)

「無通風箱培養法による試験製麹技術の開発と応用」

『日本醸造協会誌』第116巻第3号, pp.134–149.