酒造りの思想と設計

1. 低精白という価値基準

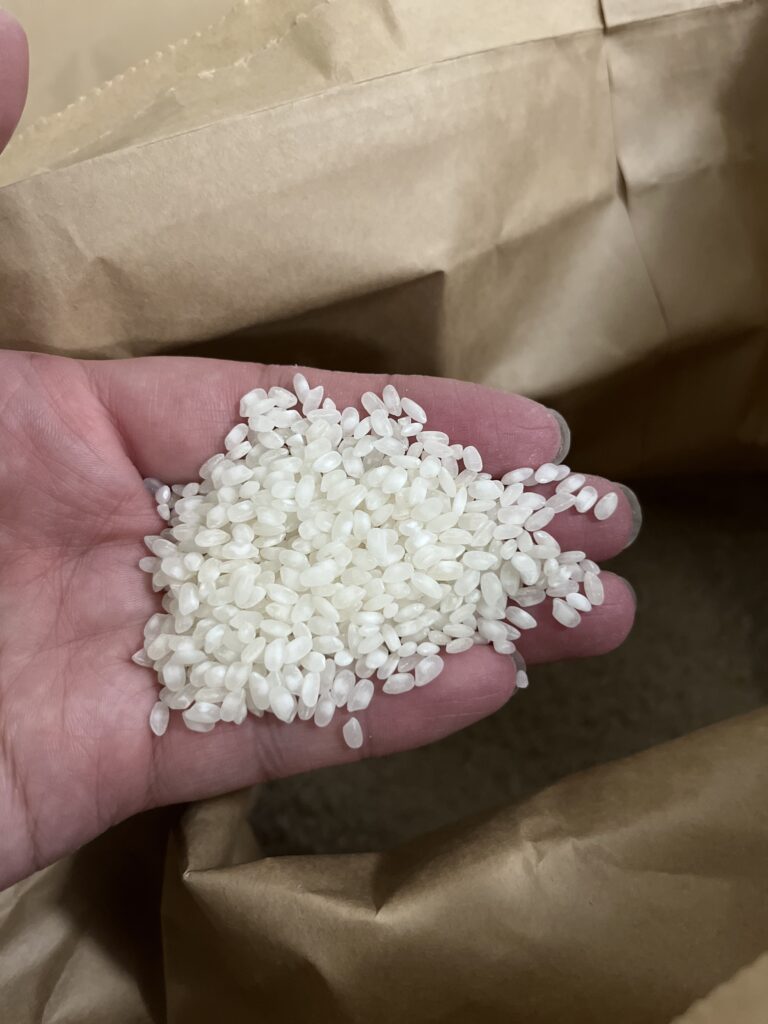

酒造好適米の王様である山田錦。高精白が当たり前の中、Cultivaは90%精米で山田錦の味を引き出しています。

日本酒といえば「磨かれた米」を原料とした、透明感のある繊細な味わいがイメージされます。では、もし米をほとんど磨かず、精米歩合90%といった低精白で仕込んだとしたらどうなるでしょうか。

湯気の立つ炊き立てご飯のような香り、舌に残る米由来のとろみ、飲み込んだあとにふと感じる穀物の余韻。こうした感覚が、そのまま酒として立ち上がってくるかもしれません。

実際に、近年では「純米酒」の中でも「低精白」なものや、更には「米糠」といったコンセプトの酒が登場し始めており、従来とは異なる価値基準で評価される機運が生まれつつあります。

2. なぜ、あえて“精米しない”のか

精米とは、米の表層を削り、タンパク質・脂質・灰分などを除去する工程です。これによって雑味の少ない“きれいな酒”が得られるため、従来の日本酒づくりでは精米歩合を下げることが品質向上の指標とされてきました。

しかし、ここに根本的な疑問があります。米の表層に含まれるそれらの成分は、本当に“取り除くべきもの”なのでしょうか?

たとえば、タンパク質の主成分であるグルテリンは、麹菌の酵素によってアミノ酸やペプチドへと分解され、香味の複雑さを生む基盤になります。脂質もまた、発酵に伴って香気成分に変化し、独自の香りや風味を形成する要素となります。

また、科学的には、精米するほどに品種ごとの差異は小さくなっていきます。90%で仕込めば明確な違いを見せる品種でも、35%まで削るとデンプンの割合が大きくなるため、その他の味に関与する成分組成は収束し、香味の個性は埋没します。

つまり、精米は情報を削る操作でもあるのです。素材の個性、品種の違い、栽培環境による変化──そうした「語るべきもの」を丸ごと捨ててしまっているのではないか。この問いが、“あえて磨かない”という発想の出発点です。

3. 精米神話と“きれいな酒”の限界

精米による品質管理は、鑑評会制度や特定名称制度によって制度的に強化されてきました。精米歩合50%以下の純米大吟醸が高級酒として位置づけられ、これが全国的な製法・原料選定・香味設計の標準化を促進しました。

この標準化の結果、全国的に製造技術が向上し、酒質の向上に繋がりました。しかしその一方で、蔵ごとの個性や地域ごとの差異が減少し、均質化が進行しています。

同じような精米歩合・品種(山田錦)・酵母(協会1801号など)で酒を仕込むことで、味わいは均質化し、地域性は影を潜めていきます。

ここで私たちは、ある種の“盲点”に気づく必要があります。「良い酒」を測る物差しが、個性を捨て去る構造になってはいないか?

その問いこそが、精米という工程に対する再検討のきっかけとなるのです。

4. 精米しないことで何が得られるのか

90%精米の山田錦。精米せずともここまで綺麗なのです。

仮に、精米を最小限にとどめた米で酒を仕込んだとしたら、そこには従来の日本酒には見られない情報の豊かさが存在します。

表層部に残るタンパク質・脂質・ミネラルは、麹菌や酵母の活動に影響を与え、発酵によって旨味成分や香気成分に転換されます。米の持つ成分をそのまま残しながら、発酵によって「どう生かすか」を選び取る──それが、削らない酒造りの本質です。

このような発想の延長線上にあるのが、「どぶろく」です。どぶろくとは、日本酒の原点と言える搾らないお酒。搾らずに仕上げることによって、米のもろみ全体をそのまま届ける構造が生まれます。通常は酒粕として除去される、米の溶け残った部分まで、米の風味をダイレクトに味わうことができ、飲み手に“素材の全体”を伝えるのです。

5. “精米しない酒”が切り開く地平

「どの米を使ったか」「どこで育ったか」「誰が作ったか」──こうした問いが、精米という工程の前では意味を失ってしまう。だからこそ、それらを意味あるものにするために、精米を抑えるという選択が必要です。

Cultivaでは、現在、精米を最小限にとどめたどぶろくの製造を構想中です。品種の違いを科学的・感覚的に評価し、酒質への反映を設計する──そのために、あえて「削らない」という設計を重視しています。

これは、単なる技術の選択ではなく、米と向き合う思想の選択です。

6. 精米という“前提”を問い直す

精米によって得られるものは多くあります。しかし、削らないことで見えてくる風味、表現できる素材の個性、届けられる地域の記憶もまた、無視できない価値です。

あえて残す。あえて削らない。その判断が、これからの日本酒、クラフトサケにおいて、“どんな酒が良い酒なのか”という基準そのものを変えていく可能性を秘めています。

精米とは何か。その問いから、次の酒文化は始まるのかもしれません。